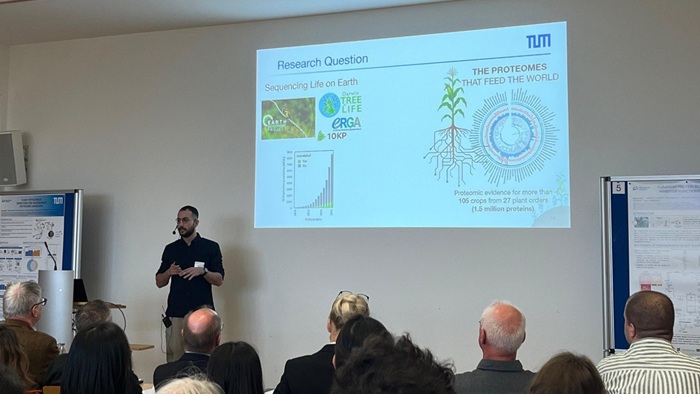

Ziel des Kollegs ist es, die vielfältige und komplexe Welt der Pflanzenproteine aus den 100 wichtigsten Nahrungspflanzen zu erforschen und einen umfassenden Crop Proteome Atlas zu erstellen. Darüber hinaus soll das Programm zukünftige Führungskräfte in Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft ausbilden. Zur Fachbegutachtung waren neben dem hochrangig besetzten Expertengremium und Vertreterinnen des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst auch zahlreiche Mitglieder der wachsenden, interdisziplinären Gemeinschaft exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Programms nach Freising an das Getränkewissenschaftliche Zentrum gekommen. Neben den drei Kurzvorträgen nutzten auch die weiteren Promovierenden des Doktorandenkollegs „The Proteomes that Feed the World“ die Gelegenheit, in Form von Posterpräsentationen interessante Einblicke in ihre Arbeit zu gewähren.

Neues Tool findet Tausende fehlender Pflanzengene

Qussai Abbas entwickelte GAP-MS (Gene Model Assessment with Peptides from Mass Spectrometry) – eine Analysepipeline, die über 1,5 Millionen Protein-Datensätze nutzt, um Gene anhand direkter Peptidbelege zu verifizieren. Durch die Kombination von Alignierungsalgorithmen und maschinellem Lernen filtert GAP-MS Fehler (Präzisionsgewinn von ca. 10 %) und bestätigt 35.000 neue Proteine in 20 Nutzpflanzen – ein wichtiger Fortschritt für präzise und zuverlässige Genomkarten zur globalen Ernährungssicherung.

Enthüllung des pflanzlichen Peptidoms

Genc Haljiti nutzt Massenspektrometrie, um natürlich vorkommende Peptide in Blättern und Apoplasten – der ersten Verteidigungslinie der Pflanzen – zu kartieren. Er identifizierte über 26.000 einzigartige Peptide, darunter defensin-ähnliche und hormon-bezogene Peptide, deren Mengen sich unter Stress verändern. Diese Erkenntnisse zeigen, wie Pflanzen ihre Peptidnetzwerke dynamisch umgestalten, um Stress zu erkennen, Immunität aktivieren und widerstandsfähig zu bleiben.

Wie Gerste sich gegen Pilzbefall wehrt

Sophia Hein erforscht, wie Gerste sich gegen pilzliche Krankheitserreger wie Fusarium verteidigt, die Körner schädigen und die Produktion von giftigen Mykotoxine verursachen. Mit sogenannten Omics-Methoden – Proteomik, Transkriptomik und Metabolomik – identifiziert sie zentrale Abwehrwege während einer Infektion. Ihre Forschung zeigt, dass Phenylalanin- und Tryptophan-abgeleitete Verbindungen wie Serotonin und Hordatine die Zellwände der Gerste stärken – ein entscheidender Schritt hin zu widerstandsfähigeren Kulturpflanzen.

Text: Qussai Abbas, Genc Haljiti, Sophia Hein (Internationales Doktorandenkolleg „The Proteomes that Feed the World“)